LA PROPOSTA Patrizia Manzone e suo marito Michael Kasela, come formatori del corso “Perché no? Giovani in missione”, ogni anno incontrano decine di ragazzi e ragazze accomunati da un sogno: partire, mettersi alla prova e scoprire nuove culture, esplorando altri modi di vivere e di stare al mondo.

Il percorso si articola in cinque incontri, organizzati in collaborazione con i centri missionari di Saluzzo, Alba e Cuneo-Fossano. Durante questi appuntamenti, si potrà partecipare a lavori di gruppo, ma anche ascoltare testimonianze e prendere parte ad attività per riflettere su tematiche di sociopolitica, migrazione, diversità culturale e spiritualità.

Ma una domanda sorge spontanea: perché un giovane, che oggi ha la possibilità di scegliere tra tanti progetti scolastici, scambi culturali e opportunità di volontariato internazionale, dovrebbe optare per una proposta missionaria? La coppia albese ha incontrato, negli ultimi due anni, circa sessanta ragazzi che hanno accettato la sfida e hanno scelto di partire.

Racconta Manzone, che a sua volta è stata per un lungo periodo missionaria laica, in Kenya: «Quest’esperienza mi ha aiutato a comprendere che, in realtà, l’incontro con l’altro interessa tutti. E che forse sono le strutture tradizionali a non essere pronte a questa apertura».

Le date del corso di formazione, al termine del quale verranno presentate alcune proposte di viaggio in diverse missioni nei cinque continenti, sono diverse. Si partirà domenica 10 novembre, all’oratorio Don Bosco di Saluzzo, dalle ore 16 alle ore 18. La proposta si ripeterà domenica 15 dicembre, per poi proseguire a gennaio e febbraio del nuovo anno, in luoghi ancora da definire.

Per Alba, è possibile contattare Patrizia Manzone via e-mail all’indirizzo patriziamanz@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 366-90.74.762.

Chiara Bonetto

In Bolivia, tra i bambini sfruttati

LA STORIA / 1 Il racconto di Carla Borretta comincia così: «Durante il viaggio a Kami, ho portato con me la volontà di rendermi utile in qualche modo e mi sono presto resa conto che l’esperienza di missione può avere tanti significati. Ho scoperto che comporta, per esempio, il lasciare da parte lo stile di pensiero e gli schemi in cui vivo quotidianamente, per sperimentare ascolto, attesa, conoscenza, condivisione e una profonda riflessione».

La ragazza è partita come volontaria in Bolivia dopo aver frequentato gli incontri formativi di Patrizia Manzone e Michael Kasela. A Kami, ha avuto l’opportunità di vedere e vivere in prima persona la drammatica realtà dello sfruttamento umano. Immersa nello splendido paesaggio delle Ande, ha scoperto una delle condizioni di vita più difficili: quella delle miniere, molto diffuse.

«I bambini iniziano a lavorare fin da piccoli, ma le polveri tossiche, l’aria irrespirabile e l’umidità estrema condannano i minatori a una vita breve e segnata dalla sofferenza. È un lavoro che offre una prospettiva di guadagno immediato, talmente attraente che molti non riescono nemmeno a immaginare un’alternativa. L’obiettivo dei volontari è quello di aiutare la popolazione a liberarsi da questa gabbia».

Carla prosegue: «Educare la comunità all’idea di un futuro migliore è un traguardo a cui la missione lavora da anni: ha già dato dei frutti, grazie alla creazione di lavoro nella centrale idroelettrica, nelle aziende agricole, nella scuola e nei laboratori. Questi progetti mirano a crescere, ma serve una presa di coscienza da parte delle persone autoctone».

È il senso della missione portata avanti in loco dai missionari Salesiani, come padre Serafino Chiesa, originario di Santo Stefano Roero: «È necessario dedicare la propria vita affinché una comunità possa camminare con le proprie gambe e costruire il proprio futuro, liberandosi dallo sfruttamento», è questo uno dei punti chiave. «Nonostante le difficoltà e i momenti di sconforto, si può sempre trovare un motivo per ripartire: un’idea da far fiorire, progetti ambiziosi e fertili, anche in una terra difficile», conclude Carla Borretta.

c.b.

Nella comunità di Marsabit

LA STORIA / 2 Margherita Ribodetti ha vissuto la sua esperienza di volontariato in Kenya, a Marsabit, luogo con cui la diocesi di Alba intrattiene rapporti da oltre sessant’anni: «Siamo partite in quattro: Marta, Alessia, Beatrice e io. Ognuna di noi è stata accolta da una famiglia diversa: questo legame con i genitori e i bambini ci ha permesso di immergerci più a fondo nella cultura e nelle tradizioni locali, condividendo pasti e nuove abitudini», racconta.

L’impatto è stato forte: «Fin dal primo momento ci siamo ritrovate a metterci in gioco, confrontandoci con un modo diverso di mangiare, di stare insieme, di lavare i vestiti e persino di andare in bagno, con le latrine in cortile».

In Kenya, Margherita ha trascorso le sue giornate percorrendo molta strada insieme ai missionari e ai catechisti, alla scoperta di diversi villaggi: «Ho incontrato le persone del posto, giocato e pregato con i giovani, tra costumi e tradizioni locali. Ho potuto scoprire che cosa significa vivere in capanne di pelli. Tra i sentieri polverosi, ho imparato il valore della solidarietà, in una comunità che mette al primo posto l’aiuto reciproco e il sostegno collettivo».

Margherita aggiunge: «Per me, è stato molto intenso conoscere l’asilo della parrocchia di Kalacha, che ho aiutato a pulire e decorare. Siamo stati accolti da padre Anthony, missionario presbitero tedesco, che vive da 30 anni nel deserto del Chalbi. Questo servizio è stato davvero gratificante, perché ci ha permesso di lasciare un segno concreto: ora i piccoli possono imparare in un ambiente più piacevole e stimolante».

Conclude la ragazza: «Abbiamo cercato di comprendere la realtà locale, mettendoci nei panni delle persone che abbiamo incontrato, al di là del nostro punto di vista. Abbiamo vissuto tutto in prima persona: spero di poter portare nella mia quotidianità piccoli ma significativi cambiamenti».

c.b.

Il vero Marocco, dove i popoli s’incontrano

LA STORIA / 3 Dopo aver ascoltato diverse testimonianze di altri giovani partiti per le missioni, Letizia Neri, seppur con qualche titubanza iniziale, ha deciso di fare lo stesso. Quando ha saputo che tra le destinazioni previste c’era il Marocco, un Paese che sognava di visitare da tempo, ha capito che quella sarebbe stata la sua meta.

L’8 agosto, dopo aver partecipato al corso formativo, è partita insieme ad altre cinque giovani donne e a don Davide, che aveva già esperienza di missioni in Marocco e ha fatto da guida al gruppo.

Il loro viaggio è stato un percorso itinerante, dedicato alla scoperta di diverse realtà – sia cristiane che non –, impegnate in vari modi sul territorio. Dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra in traghetto, sono giunti a Ceuta, città autonoma spagnola: «Qui, per la prima volta, ho vissuto il concetto di frontiera, che non conoscevo. È una città a metà tra due mondi, teatro delle sofferenze e delle fatiche dei migranti che tentano tuttora di attraversarla per giungere in Europa».

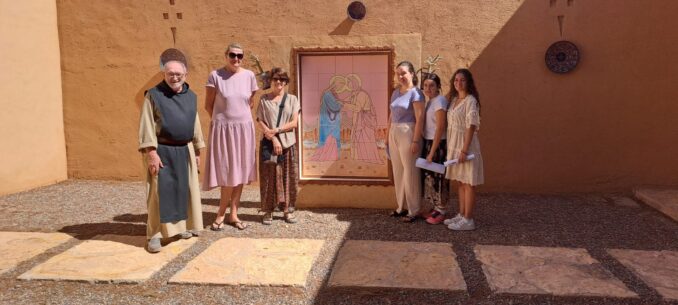

Il viaggio è continuato nella scoperta di Fnideq, Fez, Casablanca e Ouarzazate. In quest’ultima il gruppo ha incontrato una piccola comunità di preti missionari e tre realtà delle Piccole sorelle di Charles de Foucauld. Il gruppo è poi arrivato a Midelt, città prevalentemente abitata dalla popolazione indigena Amazigh. I viaggiatori cuneesi hanno soggiornato per alcuni giorni presso il monastero di Notre dame de l’Atlas, ospitati dalla comunità di monaci trappisti.

Prima di concludere il viaggio a Marrakech, le ragazze hanno fatto tappa a Oujda, al confine con l’Algeria, dove hanno visitato un centro di accoglienza per migranti. Letizia conclude: «Consiglio quest’esperienza a tutti. L’a-

spetto che mi ha colpita di più è l’umiltà di chi vive la propria fede integrandosi con le popolazioni locali: è stato bello rendersi conto dell’esistenza di legami di amicizia basati sul rispetto».

c.b.