LETTERATURA Quando Maurizio Rosso nella prefazione di Labor of love scrisse che Suzanne Hoffman si era avvicinata slowly, cioè lentamente, alla cultura delle Langhe e ne aveva assorbito i valori più profondi, voleva sottolineare – pensiamo – come l’autrice fosse andata molto oltre il colore e i tratti del mondo vinicolo che di consueto attirano l’attenzione dei visitatori.

La stessa Suzanne dice che uno – se non il principale – dei motivi che la spinsero a mettersi al lavoro per il volume dedicato alla storia di ventidue famiglie di viticoltori di Langhe, Monferrato e Roero, è l’aver constatato quanti «turisti che arrivano qui non vanno oltre l’etichetta dei vini». Un atteggiamento «bevi, magari scrivi e fuggi».

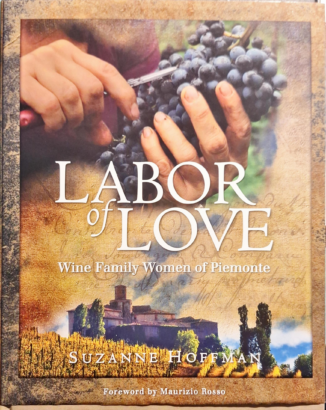

Avvocata originaria di New Orleans, con radici familiari a Contessa Entellina in Sicilia e una lunga esperienza legale in Svizzera, arrivò a pubblicare Labor of love nel 2016, dopo una serie di viaggi iniziati all’alba del secolo (il primo in compagnia della mamma) e duecento ore di interviste condotte fin dal novembre del 2000. Ne sono nate trecento pagine dedicate, come recita il titolo, alle wine family women of Piemonte. Tradotto in italiano: alle donne delle famiglie del vino piemontesi.

Un tassello che mancava: nel ricco universo vinicolo dell’Albese, sono gli uomini a essere passati alle cronache, talvolta alla storia; dalle pagine di Suzanne Hoffman, risulta invece quanta parte abbiano avuto le donne nella felice traiettoria, che in alcuni casi è iniziata da diverse generazioni, di tante famiglie. Purtroppo per ora c’è solo la versione in inglese, praticamente esaurita. Per un’edizione italiana servirebbe un editore. L’autrice racconta che lo stesso Angelo Gaja si chiese perché una donna americana fosse arrivata a scrivere un libro che avrebbe dovuto essere opera di un langarolo.

Secondo Marina Marcarino – che ha dato modo a chi scrive di conoscere Suzanne a Neive – è successo perché l’essere forestiera dotata di sensibilità e passione ha dato alla scrittrice americana la possibilità di trovare «la giusta distanza, la giusta prospettiva per raccontare la storia delle famiglie del vino». Non solo: «Questo approccio le ha permesso di mettere in luce la figura e il punto di vista di donne sulle spalle delle quali noi camminiamo ancora oggi».

Suzanne ha composto il suo personale mosaico dedicato all’«anello forte» (la definizione delle contadine di Nuto Revelli presa in prestito da Maurizio Rosso per titolare la prefazione) entrando in contatto con le donne del vino di oggi: Paola Grasso, Chiara Boschis, le sorelle Oddero. E via via ha seguito le indicazioni che arrivavano dalle sue intervistate, fino a completare l’opera con un corredo iconografico di valore, opera in gran parte di Pierangelo, Elisabetta ed Eugenio Vacchetto (tra l’altro, il primo è collaboratore di Gazzetta d’Alba).

Una nota al merito di Labor of love è la presenza – tutt’altro che scontata in questo genere di opere – di una nutrita bibliografia, nella quale spiccano le lettere di Giulia di Barolo al suo protetto Silvio Pellico. È il segno tangibile che Suzanne non si è fermata agli opuscoli pubblicitari per basare il primo capitolo dedicato alla nobildonna francese, che può essere considerata la “madre” del vino Barolo, ma che nello stesso tempo fu anche una delle principali promotrici dello sviluppo sociale e sovrintendente del carcere femminile di Torino.

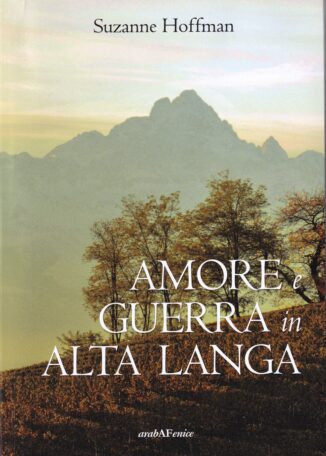

Il libro è stata l’opera didascalica di Suzanne Hoffman sulle colline diventate patrimonio Unesco, ma non solo. Una delle donne che vi trovano risalto, Beatrice Rizzoglio, ha rappresentato «la scintilla che ha acceso il desiderio di scrivere un’altra opera»: Angel of Alta Langa. A novel of love and war, uscito da pochi mesi in italiano per i tipi di Araba Fenice, con la traduzione di Daniela Marchiotti e Teresio Asola. Il titolo in italiano è Amore e guerra in Alta Langa.

Prosegue l’autrice: «Beatrice è la mia eroina per quanto realizzò come imprenditrice e soprattutto per ciò che fu in grado di fare durante i mesi della guerra civile, sotto l’oppressione nazista e dei fascisti di Salò, per sottrarre ebrei dai campi di sterminio». Fin dall’8 settembre, l’albese si adoperò per salvare dalla deportazione quanti più soldati della caserma di Alba, prigionieri delle Waffen Ss di Peiper.

La Giusta tra le nazioni (Beatrice Rizzoglio è iscritta nel giardino dello Yad Vashem dal 1975) nel romanzo di Suzanne veste i panni di Cornelia Ferri Bottero, la figura con la quale la trama prende avvio e termina. Si muove all’interno di quella che – con un termine abusato ma calzante – si può chiamare una vicenda corale, che abbraccia i trent’anni tra la fine della Prima guerra mondiale e il 1946, seguendo lavoro, realizzazioni, gioie e tragedie di diverse famiglie (tre in particolare) tra le Langhe, Torino e la Sicilia, mentre l’Italia cade nelle mani della dittatura fascista e poi nella tragedia della guerra.

Il risultato è un inno, pur senza retorica, alla resilienza, come la chiameremmo adesso, in tempi grami degli uomini e soprattutto delle donne dell’Albese.

«Per me è il libro del cuore», dice Suzanne. «Nei mesi della pandemia, quando mi mancavano le Langhe e i miei amici qui, scrivere questa storia è stato una medicina dell’anima. Penso anche che sia un lavoro necessario: ci sono tante vicende ed episodi, raccolti dai miei incontri per il libro precedente, che erano mai stati raccontati prima». Ben vale pertanto una visita alla libreria La torre, che sabato 18 gennaio, alla mattina, offre l’opportunità di conoscere Suzanne Hoffman, disponibile per il firmacopie, e la sua letteratura.

Paolo Rastelli