L’INTERVISTA Nell’ambito del progetto dell’associazione Apiceuropa dal titolo “Fake n(eu)s: democrazia e (dis)informazione nell’Ue” realizzato con il sostegno della fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, la scorsa settimana si è svolto il secondo di cinque incontri formativi per approfondire i temi della disinformazione nell’Unione europea e i rischi connessi nell’era dei social media.

Il prossimo incontro sarà venerdì 7 marzo (dalle 15, nella sede di Apice a Boves) e avrà come titolo artificiale (AI Act)”. Per informazioni scrivere a info@apiceuropa.com. Parliamo con Denise Arneodo, coordinatrice dell’associazione Apiceuropa.

Arneodo, quanto è diffusa la disinformazione sui social e come si manifesta?

«La disinformazione sui social è molto diffusa, forse anche più di quanto ci rendiamo conto. Secondo una recente indagine della Commissione europea, siamo proprio noi italiani a condividere il maggior numero di notizie false on-line. I social, infatti, nascono come strumento per fare rete tra gli individui, permettendo a ciascuno di condividere con gli altri pensieri, immagini e notizie. Questo li rende strumenti preziosi per la libertà di opinione, permettendo il dibattito tra persone anche molto distanti tra loro, ma allo stesso tempo li investe di una grande responsabilità, di cui queste piattaforme non sempre si fanno carico controllando la veridicità di quanto viene condiviso».

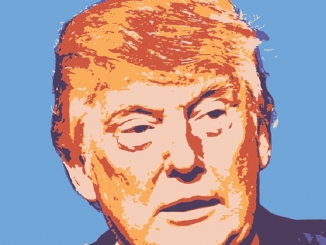

Cosa cambierà con Trump nella gestione dei social a livello globale?

«Donald Trump si è circondato di importanti rappresentanti dell’industria del Big tech globale: a partire da Elon Musk, che con l’acquisizione di Twitter (ora X) ha già cambiato da mesi le regole del gioco, facendo della propria piattaforma un’arena di discutibili intrusioni in campagne elettorali. Ciò non significa che questo non sia mai avvenuto prima, con le presidenze di Biden o di Obama per esempio. A metterci in guardia dovrebbe essere il ruolo che gli Stati Uniti di Trump potranno avere nell’influenzare il lavoro delle piattaforme tech e social e nell’esserne a loro volta influenzati nei prossimi anni, a fronte di un’Unione europea sempre più indifesa».

Il fact cheking (letteralmente “controllo dei fatti”) non sempre funziona in modo imparziale, anche Mark Zuckerberg lo ha recentemente ammesso rispetto a quanto successo con la pandemia. Lei cosa ne pensa?

Il fact cheking (letteralmente “controllo dei fatti”) non sempre funziona in modo imparziale, anche Mark Zuckerberg lo ha recentemente ammesso rispetto a quanto successo con la pandemia. Lei cosa ne pensa?

«È proprio nell’era dei social network che il ruolo del fact checking diviene sempre più cruciale, in quanto si tratta di uno strumento atto a contrastare la disinformazione e a garantire un dibattito pubblico basato su fatti verificati. In tempi recenti il passo indietro di Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha fatto molto discutere. La piattaforma darà priorità all’autonomia degli utenti, offrendo a questi ultimi degli strumenti per l’accesso a fonti alternative in modo da verificare autonomamente la veridicità delle informazioni. L’idea è di responsabilizzare i singoli, evitando così le accuse di censura o di parzialità ideologica. Tuttavia, a mio parere, bisognerebbe partire da una profonda educazione degli utenti: fornire gli strumenti, infatti, non sempre implica che questi vengano utilizzati o che siano compresi. La libertà di ogni singolo cittadino di potersi informare correttamente finisce dove un altro si sente libero di condividere delle notizie false o fuorvianti e, soprattutto, dove la piattaforma che gli permette di diffondere queste notizie non se ne prende la responsabilità. Su questi temi l’associazione Apiceuropa sta investendo molto. La democrazia europea potrebbe rivelarsi molto fragile di fronte a sfide come quella posta dalla diffusione delle fake news».

Roberto Aria