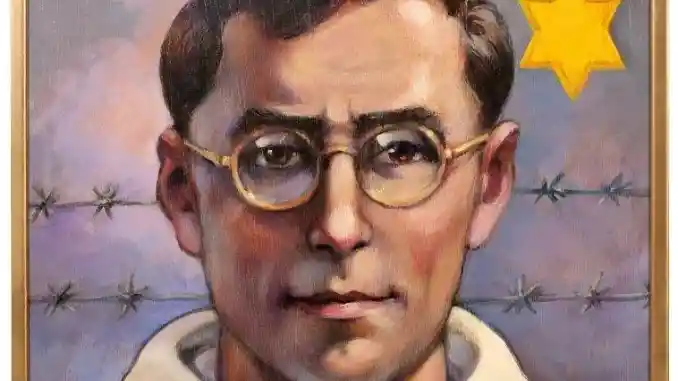

ALBA La prima volta che sentii parlare del domenicano albese del quale ricorrono gli ottant’anni del martirio – il 1° aprile 1945, giorno di Pasqua – risale al 1972: per una ricerca sulla condizione degli ebrei in Piemonte dopo l’8 settembre 1943 mi rivolsi a don Bussi che mi offrì numerose notizie, oltre a presentarmi la persona e l’opera di padre Giuseppe Girotti. L’anno successivo al termine del corso teologico sul mistero cristiano, un pomeriggio, con don Bussi ripresi alcuni punti delle sue lezioni. E mi venne spontaneo ricollegarmi a quanto mi aveva detto sulla vita del suo amico Girotti. Chiesi: «In padre Giuseppe possiamo trovare una bella sintesi del mistero cristiano?». Mi rispose, con voce carica di emozione: «Nella sua breve esistenza lo ha interiorizzato e vissuto in modo pieno».

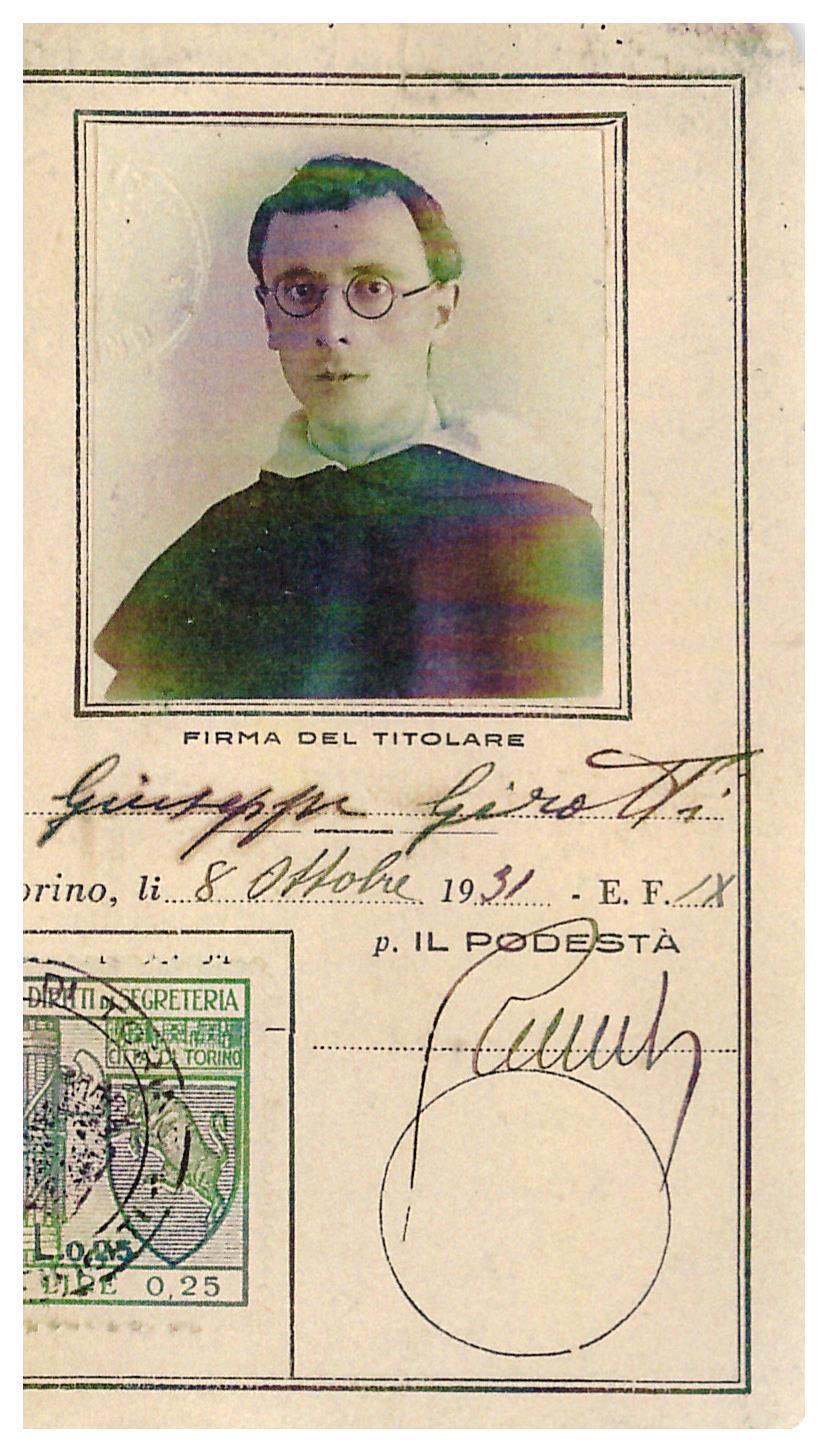

Natale Bussi e Giuseppe Girotti furono quasi coetanei: il domenicano nacque ad Alba il 15 luglio 1905; il teologo a Santo Stefano Belbo il 1° febbraio 1907. Il percorso formativo fu diverso: Girotti, dopo gli studi a Chieri e poi al collegio Angelicum (l’attuale Pontificia università san Tommaso d’Aquino) a Roma, frequentò l’École biblique di Gerusalemme con autorevoli maestri; Bussi seguì i corsi del Seminario di Alba con un’offerta culturale abbastanza modesta. In occasione della commemorazione della morte di don Vigolungo affermò: «La preistoria della nostra formazione è quella del Seminario prima della nostra ordinazione. La chiamo preistoria, nel senso pieno della parola, perché era una povera storia, poco estesa e non molto valida. (…) Negli anni ’31-35, i primi anni del nostro sacerdozio (…) abbiamo deciso di ricominciare gli studi».

Gli incontri fraterni tra Bussi e Girotti si collocano nel decennio 1934-1944, quando il giovane padre domenicano iniziò il suo insegnamento allo Studium di Santa Maria delle rose a Torino. Fu incaricato di svolgere il ministero di predicatore e confessore delle Domenicane nel vecchio monastero della Maddalena ad Alba. Mi ricordò un’anziana suora che durante le visite di padre Girotti al monastero alcune consorelle provvedevano a rammendargli l’abito, sempre in precarie condizioni. Prima di ripartire per Torino dedicava sempre una sosta fissa in Seminario per incontrare l’amico don Bussi. Le loro conversazioni, mi disse don Bussi, spaziavano dagli studi biblici alla spiritualità, ma si soffermavano pure sulla delicata situazione in cui si trovava l’Italia, prima e durante la guerra. Ritornavano nei loro dialoghi le convinzioni circa l’insegnamento della Chiesa sull’incompatibilità del razzismo con la fede cristiana. Illuminanti i due articoli di don Bussi per Gazzetta d’Alba, datati 9 e 23 giugno 1938, intitolati Per conoscere il razzismo, e le sue lezioni e conferenze sulla persona umana confluite nel testo La persona umana nella vita sociale.

Don Bussi, in più occasioni, mi sottolineò che l’impegno di padre Girotti a favore degli ebrei e i mesi trascorsi nel campo di sterminio culminati nel martirio rappresentarono solo una fase, molto importante, della sua vocazione di domenicano. Se il suo lavoro di studioso nel campo biblico non fosse stato troncato bruscamente a 39 anni, avremmo avuto un eccellente biblista: il suo commento al profeta Isaia del 1941 rappresentò solo un inizio; i suoi fogli di appunti (portati a Torino al convento di San Domenico dal compagno di prigionia don Dalmasso e purtroppo andati persi) scritti nel campo di Dachau, tra ottobre 1944 e febbraio 1945, per un lavoro sul profeta Geremia in collaborazione con il pastore protestante furono un ulteriore avanzamento. Il progresso negli studi biblici del Dopoguerra e le indicazioni del concilio ecumenico Vaticano II avrebbero offerto a padre Girotti la possibilità di mettere a frutto i suoi preziosi talenti.

Don Bussi, che non aveva mancato mai di procuragli i migliori libri reperibili, dopo la sua morte lo ricordò sempre con commozione, come testimonia anche don Giovanni Ciravegna.

Padre Girotti seppe relazionarsi con le persone di cultura, con generazioni di seminaristi e di studenti che avvicinò all’incontro con la Bibbia, ma pure con le persone semplici. «Eccelleva in tre virtù (…) Era insigne per singolare semplicità, nonostante la sua dottrina (…) era alieno dalla superbia e dall’esaltazione. Era mite nel giudicare, così da non confondere mai nessuno e da scusare tutti (…) Soprattutto era ardente nello studio del Verbo divino»: così si espresse nell’omelia funebre a Dachau il domenicano Leonard Roth.

Padre Girotti si mise al livello di ogni persona, ebbe la sensibilità – anticipando il metodo proposto dalla costituzione del concilio Vaticano II Gaudium et spes: «È dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo» – di aprirsi ai segni del proprio tempo, di lasciarsi interrogare dalla parola di Dio espressa dalle voci di tutti coloro che si rivolsero a lui.

Padre Girotti fu attento ai confratelli, ai giovani, agli anziani ricoverati del grande ospizio che si trovava di fronte al convento domenicano, ai perseguitati e a coloro con cui condivise la prigionia nel campo di sterminio. Le parole con cui si scusò più volte con il priore per il ritardo ai momenti comunitari sono rivelatrici: «Tutto quello che faccio è solo per la carità». Significativi due ricordi di don Angelo Dalmasso: «Mi chiamava ogni tanto a pregare, a dirmi di non lasciarmi disorientare. Mi aiutava ancora, nonostante avesse forse bisogno di aiuto pure lui. (…) Da Colonia era venuto a Dachau il domenicano padre Roth e, avendo saputo che c’era padre Girotti, gli aveva portato un pezzo di formaggio. Ma pensate se non è un santo padre Girotti, lui aveva solo 39 anni, moriva di fame come me, dice “no tu sei più giovane, hai più bisogno” e me l’ha dato, “mangialo tu”». Per padre Girotti l’amore fraterno era anche non far preoccupare gli amici. A don Bussi dal lager scrisse: «Ora faccio l’ortolano». A Dachau significava lavorare nel vivaio delle Ss, sotto la pioggia e la neve, portando per giorni gli abiti bagnati.

don Paolo Doglio