Walter Colombo, inviato a Venezia

MOSTRA DEL CINEMA – Il regista francese Cédric Jimenez porta al Lido il film fuori concorso Chien 51, pieno di brividi e riflessioni smaliziate sul presente. La storia è ambientata in una Parigi del futuro, suddivisa in base al ceto in tre dipartimenti sorvegliati da checkpoint, dove le forze dell’ordine si affidano a un’intelligenza artificiale predittiva, Alma, per ricostruire la dinamica dei delitti e calcolare la probabilità di colpa.

Quando il creatore del dispositivo viene assassinato, due poliziotti agli antipodi, provenienti da zone socialmente differenti, Salia un’agente d’élite, e Zem, sbirro disilluso, sono costretti a collaborare. Il caso è uno specchio che rimanda ai dilemmi del nostro presente, suggerisce che fidarsi di una macchina, ovvero ridurre il rischio, la probabilità stimata di un reato, a valore numerico è un azzardo.

Infatti siamo pronti ad accettare che sia un algoritmo a decidere chi siamo?

La collisione tra fede tecnologica e fragilità umana alimenta un thriller ad alto voltaggio che chiama in causa temi scottanti come la sicurezza, il controllo, le disuguaglianze. «Chien 51 è il terzo dei miei film a esplorare il tema delle forze dell’ordine, Completando una trilogia sul tema. Se la polizia è l’istituzione che consente alla città di funzionare dando la caccia ai criminali, cosa succede quando adotta uno strumento così potente da spingere il sistema al limite, scavalcando persino la sua controparte essenziale, ovvero la giustizia? Possiamo affidare la sicurezza degli abitanti di una città a uno strumento ultra-intelligente, privo di coscienza e umanità? Ho immaginato questo film come un thriller poliziesco contemporaneo, un’opera di genere venata di tragedia, in cui un amore segnato dal destino si fonda tanto sull’emozione quanto sul sacrificio. È l’incontro di due anime in cerca di redenzione», dichiara il regista.

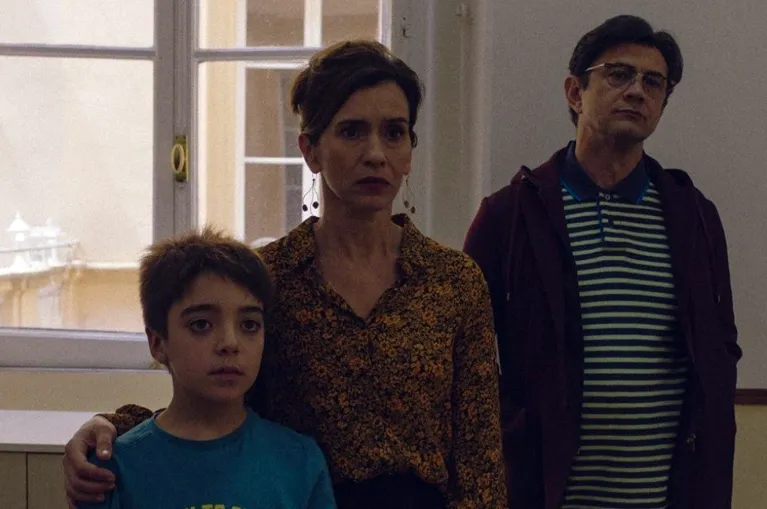

Presentato fuori concorso il film L’isola di Andrea che segna il ritorno alla regia di Antonio Capuano, autore napoletano con una lunga esperienza nella rappresentazione di conflitti familiari e dinamiche sociali. Marta e Guido non stanno più insieme.

Andrea, otto anni e figlio unico, rende più problematica la loro separazione. I due adulti richiedono dunque al tribunale per i minorenni una sentenza giudiziale che disciplini, in via definitiva, quanti giorni Andrea debba stare con la madre e quanti con il padre. Il magistrato dispone colloqui e perizie, che costringono tanto i genitori quanto il bambino ad approfondire, laddove possibile, le ragioni dei rispettivi disagi e desideri. E così facendo a rivelarsi progressivamente.

Il piccolo Andrea, in particolare, soffre il tempo che gli viene sottratto, così come il sentirsi conteso tra due genitori cui vuole bene alla stessa maniera. Marta e Guido mettono in campo tutte le proprie energie, istrioniche, nevrotiche, omissive, e lottano strenuamente, aspettando che l’una o l’altro ceda. Tutti alla ricerca di un equilibrio, che dovrà essere, al netto di imprevisti o colpi di testa, l’equilibrio delle loro nuove vite. «Un’amica mi parlò a lungo della separazione coniugale di un’altra sua amica, resa specialmente penosa dalla presenza di un figlio unico di otto anni. Io le chiesi di gettare giù degli appunti, che lei mi consegnò, brevi e intensi, come fossero un tesoro. Da lì ho cominciato a immaginare una storia asciutta, che osservasse la separazione dai tre differenti punti di vista, attraverso passaggi leggibili e nitidamente rappresentabili. Una storia semplice, ben consapevole che la semplicità è la cosa più complicata da rappresentare», dichiara il regista. Un film con pochi ambienti. Luci chiare e naturali, moltissimi primi e primissimi piani. Facce, occhi e mani. Poca musica. Una canzone popolare che il bambino potesse cantare con la sua voce. Piccole fughe lievemente surreali o divertenti e nessuna scena madre, neppure là dove ce la si aspetterebbe. L’isola del titolo indica lo spazio personale che Andrea inizia a costruirsi. Una zona emotiva protetta, separata dalla conflittualità degli adulti. L’idea dell’isolamento, però, non ha connotazioni necessariamente negative o positive, è semplicemente un dato narrativo che suggerisce una condizione esistenziale. Il film non dà risposte o giudizi, è una narrazione che si sviluppa nel tempo della transizione, e che si ferma prima della sintesi, mantenendo aperte tutte le domande. E anche l’idea di famiglia viene messa a confronto con le sue trasformazioni reali, senza avanzare tesi precostituite.

Riapre uno dei fascicoli più cupi della cronaca nera italiana Il Mostro, la miniserie in quattro episodi di Stefano Sollima presentata fuori concorso a Venezia e destinata ad approdare su Netflix dal 22 ottobre. Una ferita profonda e indelebile attraversa la storia d’Italia, una vicenda ancora avvolta nel mistero, un giallo inquietante che ricorda le trame dei thriller che leggiamo tra le pagine di romanzi bestseller o che seguiamo con passione sullo schermo.

I crimini del brutale serial killer conosciuto come il Mostro di Firenze. Otto coppie massacrate nelle campagne dei dintorni di Firenze mentre erano appartate in auto, tra il 1968 e il 1985: stesso scenario, stessa modalità, stessa arma, una beretta calibro 22. Diciassette anni in cui la spensieratezza e la passione della giovinezza hanno lasciato il posto all’angoscia e al terrore, colpendola dritta nella sua intimità. Il concetto dell’assassino seriale entra così di prepotenza nel linguaggio collettivo, una novità in Italia per la criminologia, per la stampa e per l’opinione pubblica. Con la sua regia, Sollima, ha sempre scavato a fondo nel Male, raccontandone tutte le sfumature e mostrando anche gli aspetti più umani e contraddittori dei personaggi che lo incarnano.

Con Il Mostro viene ricostruita la lunghissima vicenda giudiziaria legata ai delitti basandosi su testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche. Un’indagine che con il tempo ha rivelato i tanti mostri protagonisti di una storia ancora senza soluzione, che continua a parlarci e a nutrire i nostri incubi. Tenta di mettere ordine nel groviglio di documenti, testimonianze e supposizioni, focalizzandosi sulla cosiddetta pista sarda.

La prospettiva adottata non si concentra sugli investigatori, bensì su coloro che, agli occhi di chi ha osservato la vicenda dall’esterno, sono apparsi come potenziali colpevoli. Una scelta narrativa che aiuta a comprendere il processo attraverso cui alcune verità si consolidano o si distorcono nel tempo. La regia illumina solo una porzione dell’inchiesta, evitando di indicare un responsabile preciso. Tuttavia, porta alla luce una realtà inquietante e sommersa, una rete di violenze e soprusi contro le donne che si estende per decenni, insinuandosi nei legami familiari, nelle relazioni amicali e nelle dinamiche interne di una comunità.

Il principio guida del progetto è l’etica dello sguardo, mostrando esclusivamente ciò che è essenziale per comprendere la storia e il contesto, evitando ogni eccesso visivo. Questa sobrietà stilistica si traduce in una profonda responsabilità narrativa, che nella ricostruzione dell’impatto sociale dei crimini sposta il focus dalla caccia al colpevole alla disamina di un ambiente culturale. Un contesto che ha reso plausibile il sospetto su un ampio numero di individui. Riorganizzare gli eventi e scavare nel passato diventa uno strumento per interpretare il presente e riconoscere i mostri che ancora ci circondano. Il film denuncia una cultura patriarcale e aggressiva che, pur essendo radicata da secoli, continua a influenzare la società odierna.

Il Mostro non è soltanto la cronaca di un efferato assassino seriale di giovani coppie, ma anche il racconto di come le donne siano state, e continuino ad essere, bersagli di un odio profondo e sistemico, non meno estraneo alla nostra epoca di quanto si voglia ammettere. Nell’intervista il regista dichiara: «Avvicinarsi alla storia del Mostro di Firenze non è semplicemente un lavoro di ricerca, di scrittura, di messa in scena, ma è un confronto diretto con l’orrore. Scegliere di raccontare questa storia significa decidere di calarsi in un territorio dove il male non ha più maschere e, nel tentativo di rappresentarlo, ti rendi conto che le parole, le immagini, rischiano di ferire, di tradire, di aggiungere altro dolore a quello già inflitto. Ogni dettaglio, ogni ricostruzione, ogni dialogo immaginato pesa come il piombo. Avverti il pericolo dello scivolamento verso la morbosità che rischia di trasformare il dolore in intrattenimento e, all’opposto, la tentazione di attenuare l’orrore per renderlo più accettabile. Ma l’orrore, per essere davvero raccontato, va attraversato. Non aggirato. Perché raccontare con onestà, con rispetto, con rigore deve ancora avere un senso. Forse non per risolvere, non per capire, ma per ricordare. Un modo per restare accanto a chi è rimasto lì, per sempre nella notte, e dire che non siete stati dimenticati».

La premiazione

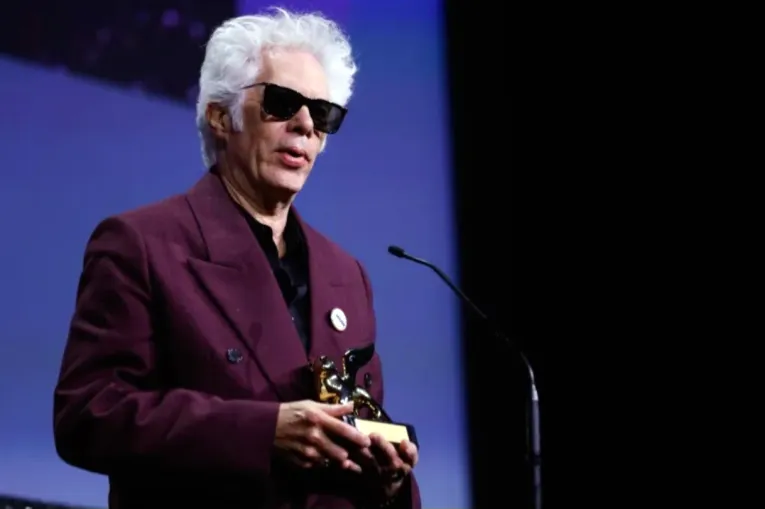

Dopo undici giorni di grande cinema è giunto il momento dei Leoni, la cerimonia di premiazione che ieri sera (sabato 6 settembre) ha visto sfilare sul red carpet registi, attori e personalità internazionali.

Il Leone d’oro per il miglior film viene assegnato a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch che narra di tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti e genitori piuttosto distanti, e tra fratelli. Ognuna delle tre parti è ambientata nel presente e ciascuna si svolge in un paese diverso.

Father è ambientato nel nord-est degli Stati Uniti, Mother a Dublino, e Sister Brother a Parigi. Una serie di ritratti intimi, osservati senza esprimere giudizi, in cui la commedia è attraversata da sottili momenti di malinconia.

The voice of Hind Rajab di Kaouther ben Hania si vede assegnare il Leone d’argento gran premio della giuria. 29 gennaio 2024. I volontari della Mezzaluna Rossa ricevono una chiamata di emergenza. Una bambina di sei anni è intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza, e implora di essere salvata. Mentre cercano di tenerla al telefono fanno tutto il possibile per farle arrivare un’ambulanza. Il suo nome era Hind Rajab.

Il premio Leone del futuro opera prima Venezia viene assegnato a Short Summer di Nastia Korkia. Katya ha otto anni e trascorre l’estate con i nonni nella campagna russa. Il tempo si ferma, gli adulti tacciono e sullo sfondo una guerra distrugge vite umane. Intanto, i bambini crescono e le nuvole volano. È un tentativo di mostrare come la guerra e la paura si insinuino silenziosamente nella vita quotidiana, plasmando il mondo di una bambina non con eventi eclatanti, ma attraverso piccoli dettagli: discorsi sussurrati, l’inquietante verificarsi di attacchi terroristici nelle vicinanze, notizie di guerra in televisione.

Il Leone d’argento per la migliore regia va a Benny Safdie col film The Smashing Machine, che racconta La storia del lottatore Mark Kerr, leggenda delle arti marziali miste e dell’Ultimate Fighting Championship.

Il Premio speciale giuria al film Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. Un film documentario che racconta che tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio, la terra talvolta trema, le fumarole dei Campi Flegrei segnano l’aria. Le rovine sottostanti, le ville romane ormai subacquee, Pompei, Ercolano, raccontano un futuro che c’era, sepolto dal tempo. Sulle tracce della Storia, delle memorie del sottosuolo, in bianco e nero, una Napoli meno conosciuta si popola di vite. Sotto le nuvole c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato; da chi, nei musei, cerca di dare ancora vita e senso a statue, frammenti, rovine. La circumvesuviana attraversa il paesaggio, cavalli da trotto si allenano sulla battigia. Un maestro di strada dedica il suo tempo al doposcuola per bambini e adolescenti, i vigili del fuoco vincono le piccole e grandi paure degli abitanti, le forze dell’ordine inseguono i tombaroli, mentre, a Torre Annunziata, navi siriane scaricano grano ucraino. Una squadra di archeologi giapponesi scava da vent’anni Villa Augustea: raccoglie semi, ossa, storie di sedimenti. I turisti vanno per le rovine di Pompei, i devoti strisciano nel santuario della Madonna dell’Arco, gli ex voto e le cripte raccontano il credo di un mondo che sopravvive. La terra intorno al Golfo è un’immensa macchina del tempo.

Per la sezione Orizzonti il premio come migliore film viene assegnato al film En el camino di David Pablos. Veneno, un giovane vagabondo ribelle, frequenta tavole calde lungo la strada dove passa le notti con i camionisti. Avendo urgente bisogno di un passaggio, incontra Muñeco, un camionista duro e riservato. Lo convince a portarlo nel mondo ipermascolino dei trasporti a lungo raggio nel nord del Messico. Mentre viaggiano insieme e tra loro si crea un’inaspettata intimità, riaffiorano ombre del passato di Veneno, mettendo a rischio la vita di entrambi. Il film racconta un rapporto romantico tra due uomini in un contesto ostile e violento, il mondo dei camionisti e delle autostrade, governato dalle regole dell’eteronormatività e dell’ipermascolinità. La storia scava nei limiti emotivi dei personaggi principali, plasmati dal machismo che ne detta tanto il comportamento sociale quanto quello intimo.

Dalla Laguna, il cinema d’autore italiano è tornato a farsi sentire con forza sulla scena internazionale. Da oltre vent’anni, ha saputo conquistare pubblico e critica con opere che mescolano emozione, provocazione e cronaca visiva, dando vita a un linguaggio unico, quello del cinema del reale.

Quest’anno, in particolare, si impone con un bianco e nero intenso, che richiama i contrasti più duri e poetici di Pasolini, passando per l’eredità di Francesco Rosi. È un cinema che non si accontenta di raccontare, vuole andare oltre, perché la vera sfida per ogni autore è superare i propri limiti. Tra i temi più ricorrenti di questa edizione, spicca quello del carcere, rappresentato come spazio di attesa e sofferenza, simbolo di un sistema lento, oppressivo e spesso ingiusto. La prigione diventa metafora sociale, specchio di sovraffollamento, errori giudiziari e angoscia quotidiana.

In una Mostra che non teme di confrontarsi con la cronaca più cruda, titoli come La Gioia, Elisa, Ammazzare stanca, Il Mostro e Dead Man’s Wire si intrecciano con due serie carcerarie di grande impatto: Il profeta e gli otto episodi diretti da Enrico Maria Artale, già acclamato al Lido per El Paraiso. E poi Portobello, opera che si inserisce nel pantheon creativo di Marco Bellocchio, dedicata alla surreale vicenda giudiziaria di Enzo Tortora.

In attesa di un carcere più umano e orientato alla riparazione, come quello raccontato in Elisa di Leonardo Di Costanzo (già autore di Ariaferma), Il profeta si impone con una narrazione cruda e tesa. Prodotta da Nicola Giuliano, la serie segue Malik, giovane immigrato africano, rinchiuso in una prigione francese per traffico di droga. Solo e vulnerabile, affronta razzismo, violenza e paura, fino a trovare protezione in un detenuto potente e corrotto. Artale, con sguardo lucido e senza concessioni, ci consegna un racconto che toglie il fiato, niente favole, solo realtà.

I dati ufficiali diffusi dal Ministero della Cultura confermano la vitalità del settore: nel 2024 sono stati investiti oltre 800 milioni di euro nella produzione cinematografica, con una crescita significativa della presenza femminile dietro la macchina da presa. Dal 2016 al 2024, il credito d’imposta richiesto per opere internazionali ha raggiunto quota 1,57 miliardi di euro.

Venezia, dunque, non è solo tappeto rosso e glamour. È anche laboratorio creativo, luogo di riflessione e specchio di una Italia che, attraverso il cinema, continua a interrogarsi e a raccontarsi al mondo. Non è una gara tra realtà e finzione, né un confronto tra cronaca e immaginazione.

La Mostra del cinema di Venezia, in questa edizione più che mai, si rivela come uno specchio fedele di un mondo in movimento, attraversato da paure, incertezze e tragedie. Il grande schermo non si limita a raccontare: interpreta, anticipa, denuncia. E lo fa con la forza dell’arte, capace di cogliere i segnali del tempo prima che diventino storia.

Alcuni film sembrano profetici, altri si attaccano con precisione ai fatti già accaduti. Altri ancora, pur nati dalla pura invenzione, finiscono per riflettere le tensioni del presente. Non si tratta di singoli episodi o di dichiarazioni obbligate; il cinema, ancora una volta, si conferma strumento potente per leggere e comprendere un contemporaneo difficile da definire. Il direttore Alberto Barbera ha chiarito fin dall’inizio della rassegna la volontà di mantenere alta l’attenzione sugli eventi del mondo. E i protagonisti del Lido, registi, sceneggiatori e attori, hanno raccolto il testimone, intervenendo con lucidità e coraggio. Nessuno ha scelto il silenzio. Palestina, Ucraina, e molti altri luoghi segnati dal conflitto sono stati al centro di riflessioni pubbliche e personali. Le immagini proiettate non lasciano scampo: colpiscono, scuotono, interrogano.

L’elenco dei titoli che dialogano con l’attualità è lungo. E anche quando si rievoca un’icona come Frankenstein, il messaggio è chiaro: il vero mostro è il pregiudizio, la paura del diverso, l’assenza di empatia. In The Voice of Hind Rajab di Kaouther Ben Hania, il cinema si fa testimonianza, infatti racconta l’incubo vissuto da una bambina di cinque anni, intrappolata in un’auto a Gaza sotto il fuoco israeliano, il 29 gennaio 2024. Un racconto che non lascia indifferenti.

Non è più tempo per un cinema che si limita a osservare la realtà. Oggi, il cinema “diventa” realtà. E lo fa per aiutarci a comprenderla, affrontarla, e forse anche cambiarla. Si conclude così l’82ma Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.