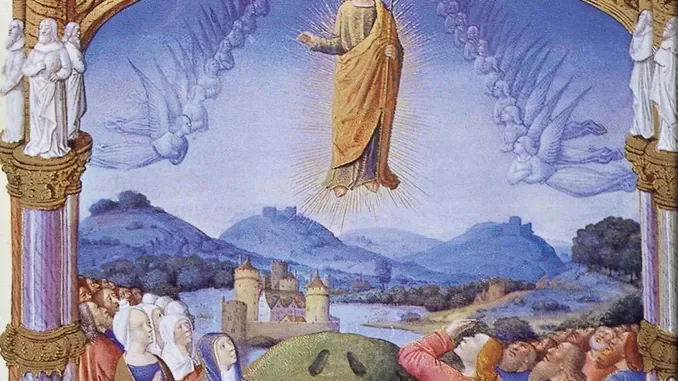

PENSIERO PER DOMENICA – ASCENSIONE DEL SIGNORE – 12 MAGGIO

Il racconto dell’ascensione è un’esclusiva di Luca: in forma breve nel Vangelo, più lunga negli Atti (1,1-11). In questo anno B leggiamo anche il racconto di Marco (16,15-20), un testo canonico, anche se è un’aggiunta della comunità primitiva. L’ascensione non aggiunge nulla alla risurrezione, ma ne esplicita il contenuto e il messaggio.

L’inizio faticoso di un’avventura di fede. La novità dell’ascensione non è stata lo “sparire” del Risorto: già altre volte, secondo i Vangeli, era apparso e scomparso. Ma a un certo momento i discepoli hanno dovuto camminare da soli. Dopo la Pasqua, hanno avuto bisogno di tempo per continuare a credere che Gesù non li abbandonava. Non è stato facile non vedere più Gesù, non sentire la sua voce, non poter condividere la fatica del cammino o la gioia del pasto. Ce lo ricorda il Vangelo di Marco nel versetto 14, qui omesso: «Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano seduti a tavola e li rimproverò per la loro incredulità». Poi, come sempre, Gesù invita a camminare, andare avanti.

L’ascensione è rassicurazione di fede, appello alla responsabilità. L’importante non è sapere come o dove Gesù è asceso, ma quale compito ci ha affidato. I testi biblici pongono l’accento su: «Mi sarete testimoni… Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo» (Atti 1,1-11); «Ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti… evangelisti…pastori e maestri» (Ef 4,11). Credere nell’ascensione significa sentire la responsabilità di annunciare il Vangelo, di avere un ruolo attivo nella comunità. Ce lo ricorda Marco: «Partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro».

ANNO DELLA PREGHIERA – 15. Alzare gli occhi al cielo è un bisogno dell’uomo. Anche se l’astronomia ci dice che nell’Universo non ci sono un “alto” o un “basso”, noi continuiamo a guardare in alto. Nel 1996, il 21 gennaio, in un editoriale su Repubblica Eugenio Scalfari – un uomo in ricerca – prese posizione contro l’ipotesi di cambiare la traduzione del Padre nostro: «Quella preghiera ha rappresentato e tuttora rappresenta il modo più semplice e più intenso con il quale da circa due millenni il popolo di Dio si rapporta al suo creatore, al suo mistero. Nel nostro Paese cristiano e cattolico, quella preghiera, almeno da bambini, l’abbiamo recitata tutti. Del resto essa corrisponde a un bisogno naturale: quando la sventura ci colpisce, quando la fatica del vivere si fa più pesante, quando il mistero ci assedia e il senso della vita ci sfugge, ci viene quasi automatico alzare lo sguardo verso l’alto, alla ricerca di un sostegno o almeno di un interlocutore. Le prime parole di questa preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, esprimono questo bisogno».

Lidia e Battista Galvagno