LA STORIA Com’era il Tanaro nel 1954, dal ponte ferroviario alle rocche di Ghersi? Sotto il ponte, ricostruito dopo la guerra, il fondale era profondo e intorno ai piloni le acque formavano grandi movimenti circolari.

Poi l’acqua defluiva verso la zona dietro il campo sportivo, con presenza di fondali poco profondi e una bella spiaggia sabbiosa, frequentata da molti bagnanti. Per alcuni anni vennero anche sistemate alcune cabine. Poi, a causa della pendenza, il flusso diventava più torrentizio e sacchi di pietre avevano la funzione di rallentare la velocità del Tanaro nelle piene.

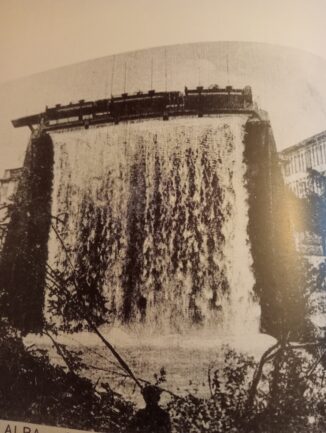

Seguiva la località Sardegna, con acque calme, abbastanza profonde, sino alla confluenza con il canale della Piemonte centrale elettrica. Dopo pochi metri affluiva il torrente Cherasca e qui il Tanaro si divideva in due tronconi formando l’isolotto di Carena. Un correntone basso, ma di forte intensità, portava alle rocche di Rainieri, dove il fiume proseguiva con fondali molto adatti alla pesca.

Dall’altra parte, il troncone verso Vaccheria iniziava con fondali bassi, ma torrentizi, che anche in questo caso si rompevano contro dei sacchi di pietra.

Il Tanaro allora proseguiva il suo cammino con fondali di media profondità, per oltre 150 metri. Era il regno dei cavedani e dei pescatori. Al termine, i due rami si riunivano, con un alveo che diventava profondo parecchi metri, piuttosto ampio e ricco di correnti. Era l’inizio della zona Ghersi, un posto dove nel 1954 si pescavano le carpe.

Lorenzo Tablino

Da Torino i gianin per le esche

LE TESTIMONIANZE In via Maestra, il negozio di Camillo Stupino Negro vendeva articoli da caccia e pesca e macchine da scrivere Olivetti. Il figlio di Stupino, Giovanni, lavorava per la Olivetti e aveva una bella esposizione in piazza Savona.

Alfredo Binello da anni era garzone di Camillo, che nel 1954 decise di cessare l’attività. Il figlio non era interessato a pesca e caccia e chiese a Binello se voleva rilevare il negozio. Lui andò da Graziella Berruti, impiegata alla Ferrero, e disse: «Se vieni con me lo prendo». Decisero di prenderlo.

Il materiale del negozio era di alta qualità: canne da pesca di bambù con anelli smontabili, ami di varie misure, ancorette e i primi cucchiaini rotanti. Per le esche si usava solo la larva olearia, ovvero i gianin. Arrivavano da Torino in sacchi da tre chili.

Racconta Graziella: «Ricordo alcuni personaggi di allora: Carena stava sull’isolotto dove aveva costruito una specie di casolare rustico, Bassino pescava sotto le rocche con i lombrichi, Mentin partiva dalle rocche di Barbaresco e arrivava sino alla spiaggia dietro il campo sportivo, Monticelli pescava i cavedani in zona Sardegna. Era un mondo di pesca libera che coinvolgeva molta gente. Oggi resta solo la pesca facilitata a pagamento nei laghetti o la pesca in torrenti di montagna in aree ben delimitate, riservate ai soci e a pagamento».

Prosegue un altro pescatore di quegli anni: «Nell’estate del 1954 andammo in tre a pescare carpe in Tanaro: io, Vittorio Tablino e Vittorio Giacosa. Andammo sotto le rocche di Ghersi, in quanto c’era un fondale lungo almeno duecento metri e largo quindici, dove c’erano le carpe. Pescavamo con canne di bambù con anelli esterni. L’esca l’aveva studiata Tablino: polenta, vaniglia e colla di pesce. Si buttava l’esca alle 15 e alle 17 si iniziava a pescare».

Allora in Tanaro c’erano due tipi di carpe: la regina e la specchiata, con squame molto dure.

Allora in Tanaro c’erano due tipi di carpe: la regina e la specchiata, con squame molto dure.

Prosegue il racconto: «Tablino ne aveva agganciata una il primo giorno, ma era grossa e non riusciva a tirarla a riva e dopo 15 minuti scappò. Qualche volta si andava a barbi cercandoli con le mani. Stavano sul fondo argilloso. Ho anche usato lo lvàu, una rete quadrata che posavo e sollevavo dal fondo del Tanaro grazie a una grossa canna di bambù. Ho anche pescato nella bialera della Piemonte centrale elettrica quando toglievano l’acqua. Ricordo una grossa anguilla ridotta a pezzi a causa delle turbine».

l.t.