STORIA Negli ultimi cento anni i papi, da Benedetto XV fino a Francesco, hanno sentito il desiderio di celebrare Dante Alighieri esaltandone alcuni aspetti legati al tempo e alla loro sensibilità.

Benedetto XV riferendosi al poeta lo chiama «il nostro Alighieri»: Dante congiunge l’amore per la natura all’amore per la religione, conforma la sua mente ai precetti desunti dalla fede cattolica, nutre l’animo con umanità e giustizia. La Commedia ha come fine ultimo il «glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio, che governa il mondo nel tempo e nell’eternità». Dante insegna quanto sia importante per ogni cristiano conoscere e accettare la Bibbia. Nel De monarchia scrive: «Sebbene gli scrivani della divina parola siano molti, tuttavia il solo che detta è Dio, il quale si è degnato di esprimerci il suo messaggio di bontà attraverso le penne di molti»; nel Convivio: «Il Vecchio e il Nuovo Testamento contengono insegnamenti spirituali che trascendono la ragione umana». Anche se è molto critico verso alcuni pontefici, sottolinea l’importanza della cattedra di Pietro, definendo la Chiesa come «madre piissima» e «sposa del Crocifisso»; Pietro è «giudice infallibile della verità rivelata da Dio, cui è dovuta da tutti assoluta sottomissione in materia di fede e di comportamento ai fini della salvezza eterna».

all’amore per la religione, conforma la sua mente ai precetti desunti dalla fede cattolica, nutre l’animo con umanità e giustizia. La Commedia ha come fine ultimo il «glorificare la giustizia e la provvidenza di Dio, che governa il mondo nel tempo e nell’eternità». Dante insegna quanto sia importante per ogni cristiano conoscere e accettare la Bibbia. Nel De monarchia scrive: «Sebbene gli scrivani della divina parola siano molti, tuttavia il solo che detta è Dio, il quale si è degnato di esprimerci il suo messaggio di bontà attraverso le penne di molti»; nel Convivio: «Il Vecchio e il Nuovo Testamento contengono insegnamenti spirituali che trascendono la ragione umana». Anche se è molto critico verso alcuni pontefici, sottolinea l’importanza della cattedra di Pietro, definendo la Chiesa come «madre piissima» e «sposa del Crocifisso»; Pietro è «giudice infallibile della verità rivelata da Dio, cui è dovuta da tutti assoluta sottomissione in materia di fede e di comportamento ai fini della salvezza eterna».

Paolo VI definirà Dante «signore dell’altissimo canto», facendo emergere l’universalità del poema, appartenente per i contenuti a tutte le genti «ovvero ecumenico», degno di studio e ascolto in tutti i continenti. Un poeta della fede, in tensione d’amore a Cristo, innamorato della Chiesa ma sincero nella critica. Ma solo chi penetra nell’anima religiosa del fiorentino può comprendere le sue meravigliose ricchezze spirituali. La Commedia, «tempio di sapienza e d’amore», allora è un viaggio «pratico e trasformante»: non è solo bella e moralmente buona, ma in grado di cambiare l’uomo che la percorre portandolo dal disordine alla saggezza, dal buio a quella luce fiammante d’amore: «Luce intellettual, piena d’amore, Amor di vero ben, pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore» (Paradiso, canto XXX, 40-42).

Paolo VI definirà Dante «signore dell’altissimo canto», facendo emergere l’universalità del poema, appartenente per i contenuti a tutte le genti «ovvero ecumenico», degno di studio e ascolto in tutti i continenti. Un poeta della fede, in tensione d’amore a Cristo, innamorato della Chiesa ma sincero nella critica. Ma solo chi penetra nell’anima religiosa del fiorentino può comprendere le sue meravigliose ricchezze spirituali. La Commedia, «tempio di sapienza e d’amore», allora è un viaggio «pratico e trasformante»: non è solo bella e moralmente buona, ma in grado di cambiare l’uomo che la percorre portandolo dal disordine alla saggezza, dal buio a quella luce fiammante d’amore: «Luce intellettual, piena d’amore, Amor di vero ben, pien di letizia, letizia che trascende ogni dolzore» (Paradiso, canto XXX, 40-42).

Attento maestro della pace, attuale come non mai in un mondo in cui la si fatica a trovare, certo che solo attraverso essa l’uomo può compiere la sua opera e sentirsi «di poco inferiore agli angeli» (De monarchia). L’Inferno è la cantica della pace perduta per sempre, il Purgatorio di quella sperata e il Paradiso di quella eternamente posseduta. Dante è il poeta del miglioramento sociale alla conquista di una libertà che è franchigia dall’asservimento al male: ci induce ad amare Dio valorizzandone i doni nella storia e nella vita.

Giovanni Paolo II dell’Alighieri esalta il genio artistico: la forza del pensiero teologico del poeta è trasfigurata dallo splendore dell’arte e della poesia. Il Papa polacco apprezza lo sforzo di fare in modo che «il peso dell’umano non distruggesse il divino che è in noi, né la grandezza del divino annullasse il valore dell’umano», così da poter leggere in chiave teologica la propria vicenda personale e quella dell’umanità. Benedetto XVI è affascinato da «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Paradiso, canto XXXIII, 145), amore e luce che nel Dio cantato da Dante sono una cosa sola: il Cristo. Il poeta con delicatezza di canto affresca un Dio «col volto e col cuore umano», descrivendo la vera novità dell’amore: un Dio che assume carne e sangue.

trasfigurata dallo splendore dell’arte e della poesia. Il Papa polacco apprezza lo sforzo di fare in modo che «il peso dell’umano non distruggesse il divino che è in noi, né la grandezza del divino annullasse il valore dell’umano», così da poter leggere in chiave teologica la propria vicenda personale e quella dell’umanità. Benedetto XVI è affascinato da «l’amor che move il sole e l’altre stelle» (Paradiso, canto XXXIII, 145), amore e luce che nel Dio cantato da Dante sono una cosa sola: il Cristo. Il poeta con delicatezza di canto affresca un Dio «col volto e col cuore umano», descrivendo la vera novità dell’amore: un Dio che assume carne e sangue.

E Ratzinger esaltando questo amore definisce quello che chiama l’eros di Dio, che «non è soltanto la forza cosmica primordiale; è l’amore che ha creato l’uomo e si china verso di lui, come si è chinato il buon Samaritano verso l’uomo ferito e derubato, giacente al margine della strada che scendeva da Gerusalemme a Gerico».

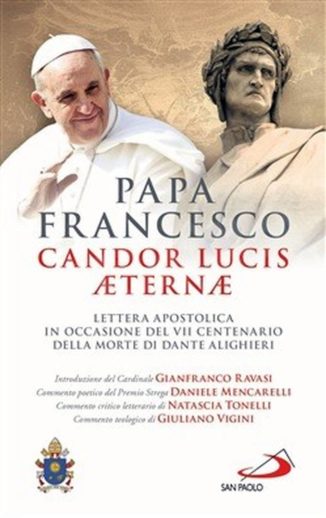

Arrivando ai nostri giorni, papa Francesco ci offre, in occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante, la lettera apostolica Candor lucis aeternae (Edizioni San Paolo), nella quale emergono i temi attuali che ritroviamo nel suo magistero. La vita di Dante è paradigma della condizione umana che vive una parte di umanità in continuo esilio, in un pellegrinaggio doloroso e umiliante: «Tu lascerai ogne cosa diletta più caramente; e questo è quello strale che l’arco de lo essilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Dante è profeta di speranza con l’esplicita missione di «mettere in moto un cammino di liberazione da ogni forma di miseria e di degrado umano», dove il traguardo è la felicità sia come pienezza di vita nella storia sia come beatitudine eterna in Dio. Il poeta ben sa che nel cuore di ogni

Arrivando ai nostri giorni, papa Francesco ci offre, in occasione dei settecento anni dalla nascita di Dante, la lettera apostolica Candor lucis aeternae (Edizioni San Paolo), nella quale emergono i temi attuali che ritroviamo nel suo magistero. La vita di Dante è paradigma della condizione umana che vive una parte di umanità in continuo esilio, in un pellegrinaggio doloroso e umiliante: «Tu lascerai ogne cosa diletta più caramente; e questo è quello strale che l’arco de lo essilio pria saetta. Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale». Dante è profeta di speranza con l’esplicita missione di «mettere in moto un cammino di liberazione da ogni forma di miseria e di degrado umano», dove il traguardo è la felicità sia come pienezza di vita nella storia sia come beatitudine eterna in Dio. Il poeta ben sa che nel cuore di ogni uomo è radicato il desiderio di verità per trovare riposo e pace in Dio. Dante poeta della misericordia di Dio, che offre sempre la possibilità di convertirsi, e della libertà: nella Commedia si mostra come l’essere umano può sempre scegliere quale via seguire e quale sorte meritare.

uomo è radicato il desiderio di verità per trovare riposo e pace in Dio. Dante poeta della misericordia di Dio, che offre sempre la possibilità di convertirsi, e della libertà: nella Commedia si mostra come l’essere umano può sempre scegliere quale via seguire e quale sorte meritare.

Dante fa delle donne principali del suo viaggio figure delle virtù teologali: Maria della carità, Beatrice della speranza e santa Lucia della fede. Francesco chiude la lettera invitandoci a riflettere come Dante non va solo letto, commentato, studiato e analizzato, ma anche ascoltato, imitato, diventando suoi compagni di viaggio perché ci indichi l’itinerario verso la felicità, superando le selve oscure in cui perdiamo orientamento e dignità: la Commedia, dice Francesco, «ci rimanda alle radici cristiane dell’Europa e dell’Occidente, rappresenta il patrimonio di ideali e di valori che anche oggi la Chiesa e la società civile propongono come base della convivenza umana, in cui possiamo e dobbiamo riconoscerci tutti fratelli».

Walter Colombo