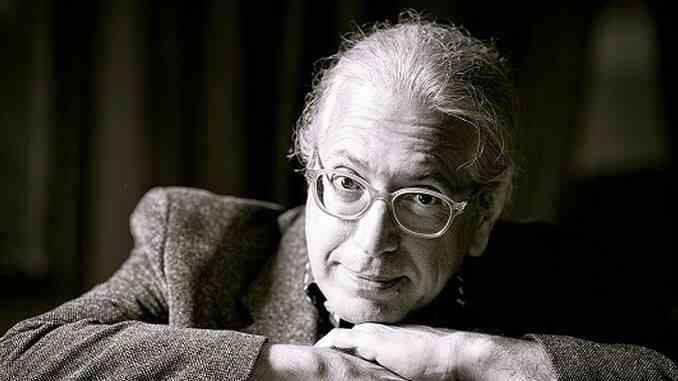

FOTOGRAFIA Guido Harari. Remain in light è il libro che ripercorre, in circa quattrocento pagine, cinquant’anni di carriera di Guido Harari, riconosciuto come uno dei maggiori fotografi italiani. Nato al Cairo nel 1952, ha iniziato come giornalista musicale. Nel 2011 ha fondato ad Alba, in via Gastaldi 4, la Wall of sound. Lunga la schiera di musicisti ritratti: tra loro, De Andrè, Bocelli, Branduardi, Kate Bush, Vinicio Capossela, David Crosby, Bob Dylan, Ute Lemper, Ligabue, Antonella Ruggiero, Paul McCartney, Michael Nyman, Pavarotti, Lou Reed, Vasco, Simple Minds e Frank Zappa. Fuori dal mondo della musica ha fotografato: Renzo Piano, Giorgio Armani, Carla Fracci, Greta Thunberg, Dario Fo e Franca Rame, Rita Levi Montalcini, Zygmunt Bauman, Josè Saramago, Umberto Eco, Gianni Agnelli e altri.

Oltre al libro, il 2 giugno è stata inaugurata una mostra, ora ad Ancona fino al 9 ottobre, poi a Roma e in altre località. Due anni di lavoro, un titolo che si ispira al disco dei Talking heads, «restare in luce è l’esortazione che il fotografo indirizza ai suoi soggetti prima di far scattare l’otturatore: soprattutto una preghiera, perché la memoria di quanto si è voluto fissare non evapori».

Harari, cosa ha voluto riportare nel libro?

«Non si tratta di un catalogo, ma di qualcosa che ripercorre la mia carriera, iniziata negli anni Settanta. Un primo ambiente ricrea la stanza di quando ero ragazzo, con copertine di dischi, poster e ritagli di riviste dell’epoca. Intendo far capire come è partita una passione, che mi ha permesso di passare dall’altra parte della barricata, per smettere di essere semplicemente un fan e conoscere le persone oltre i personaggi, tra concerto, tournée, camerini, dietro le quinte e sala incisione. Più tardi ho iniziato una ricerca più intima ed esclusiva, culminata nella tecnica del ritratto, che mi ha portato a realizzare tante copertine di dischi. Negli anni Novanta ho avviato il progetto Italians, volevo fare il punto sulle grandi personalità italiane in ogni campo, una sorta di censimento. Il progetto è diventato permanente, ho continuato ad aggiornare la serie con i giovani che ho conosciuto. Successivamente ho iniziato a fotografare “senza macchina fotografica”: in alcuni libri, su De Andè, Gaber, Fernanda Pivano e Pasolini, ho esorcizzato la frustrazione legata alla ricerca dell’attimo sfuggente dei ritratti, con la conseguente insoddisfazione di non riuscire a recuperare tutto del soggetto. Ricercare una fotografia più completa mi ha portato ad approfondire e creare la Wall of sound. E così entra in gioco l’ultimo aspetto del mio lavoro, legato all’organizzazione di mostre».

In lei nasce prima la passione per la musica o per la fotografia?

«Nascono contemporaneamente, nella seconda metà degli anni Cinquanta rimasi vittima della rivoluzione del rock ‘n roll. Alla fotografia mi appassionai grazie a mio padre, che lo faceva amatorialmente. Quando ho pensato di creare una memoria di tutto ciò che mi stava appassionando, fotografia e musica si sono fuse. La fotografia è uno strumento che ho adottato per fissare gli oggetti della mia passione, in un periodo in cui non c’erano videocamere o Internet».

Approcciarsi con personalità molto diverse che doti richiede?

«In genere, soprattutto nel primo periodo, mi trovavo a che fare con artisti la cui musica mi aveva accompagnato nella crescita. In qualche modo, li sentivo già parte della famiglia. Trovarmeli davanti in carne ed ossa è stata una grande emozione, ma penso capissero che davanti loro ci fosse una persona motivata, non qualcuno trovatosi lì per caso o mandato da qualcuno. Il coinvolgimento personale era percepito e rendeva possibile rapporti di amicizia e collaborazione. Devo dire di aver incontrato, inizialmente, più difficoltà nei rapporti con i colleghi. Pensavo che un fotografo di musicisti come me fosse considerato poco credibile. Ho in seguito capito che molti di loro erano fan dei miei stessi idoli: penso a Nino Migliori, Berengo Gardin, Franco Fontana. Le amicizie si sono consolidate anche sulla base di progetti comuni».

I suoi trasferimenti hanno avuto influenza nella sua carriera?

«I miei abitavano al Cairo, ci siamo trasferiti a Milano quando avevo quattro anni. Mi sono sempre sentito in movimento, ho viaggiato molto perché spinto dalla curiosità. Mai ho sentito un qualche radicamento. È un po’ utopico dirlo, ma noi della generazione anni Sessanta eravamo cittadini del mondo. Dall’America all’Italia, tutto si collegava, c’era una circolazione di idee, movimenti e ideali. Ciò mi ha spinto a zigzagare senza una linea retta. Sono giunto ad Alba quasi casualmente, da anni volevo lasciare Milano, avevo in mente progetti che mi consentissero lunghe pause di approfondimento. Una mia assistente mi ha fatto scoprire Alba e le Langhe, ho pensato subito fosse il luogo adatto, anche per portare un elemento di novità. L’idea iniziale era divulgare il lavoro dei fotografi più illustri in ambito musicale, con mostre e incontri a teatro. Nei primi anni abbiamo svolto molte attività, poi siamo passati alla pubblicazione di libri e cataloghi a tiratura limitata e al restauro di archivi dimenticati, come quelli di Art Kane e Joe Alper, rendendo le loro immagini di nuovo o per la prima volta disponibili».

Davide Barile